文嘉的《诗意图册》并非传统意义上的完整山水,而是以"未完成"的笔触,在绢帛上留下无数欲言又止的空白。这些看似随意的墨痕,恰是明代文人精神世界的密码——他们用残缺对抗时代的荒诞,以留白消解现实的压迫,在诗与画的缝隙中,构建起一个属于士大夫的精神避难所。

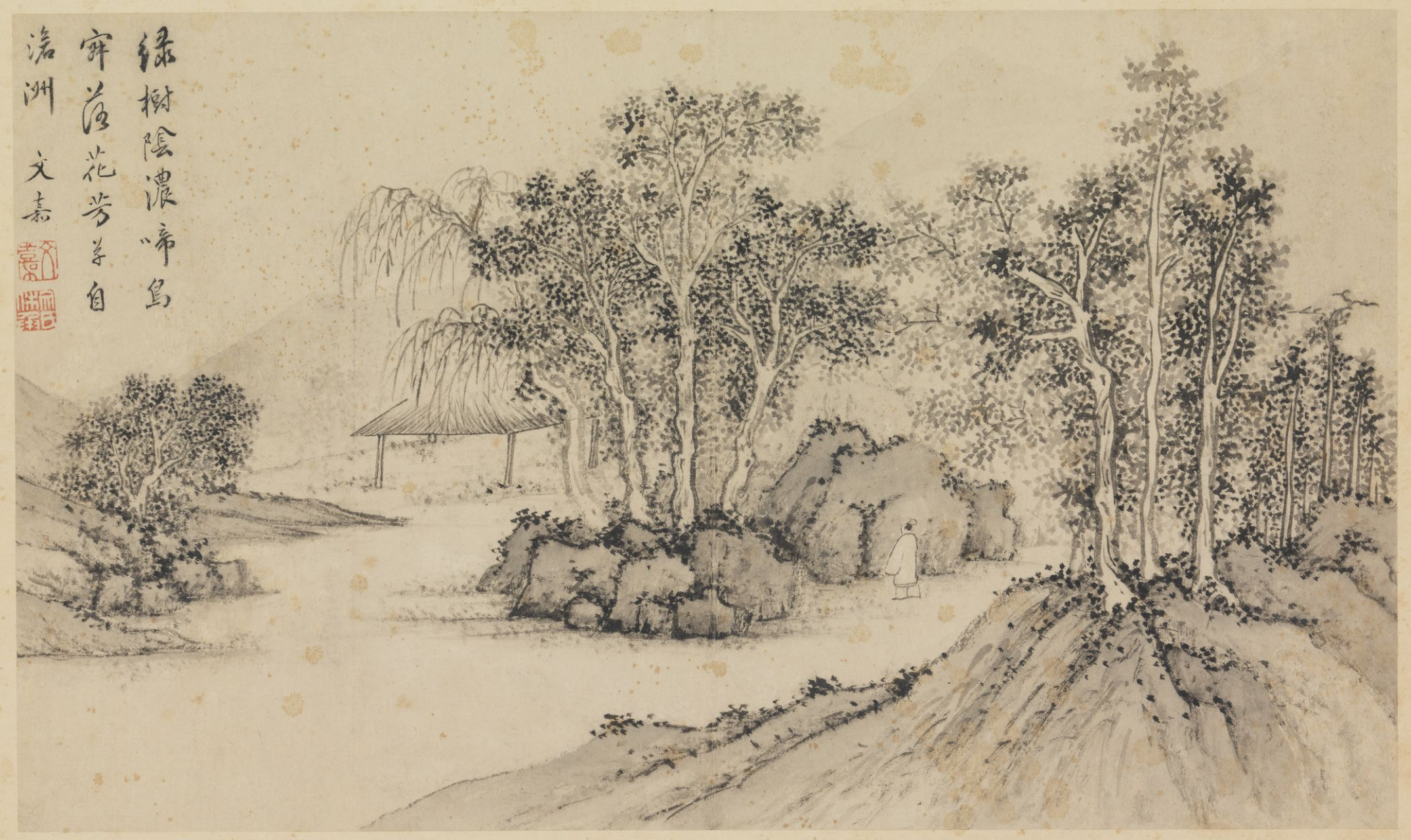

画册中,山石常以淡墨勾皴,却总在关键处戛然而止,仿佛画家突然搁笔,任由观者自行补全。这种"未完成性"并非技法缺陷,而是刻意为之的哲学表达:当明代政治黑暗,文人理想屡遭碾压,文嘉选择用残缺的山水隐喻破碎的现实。那些未被点染的空白,恰似被阉割的士人精神,在压抑中保持着倔强的生命力。

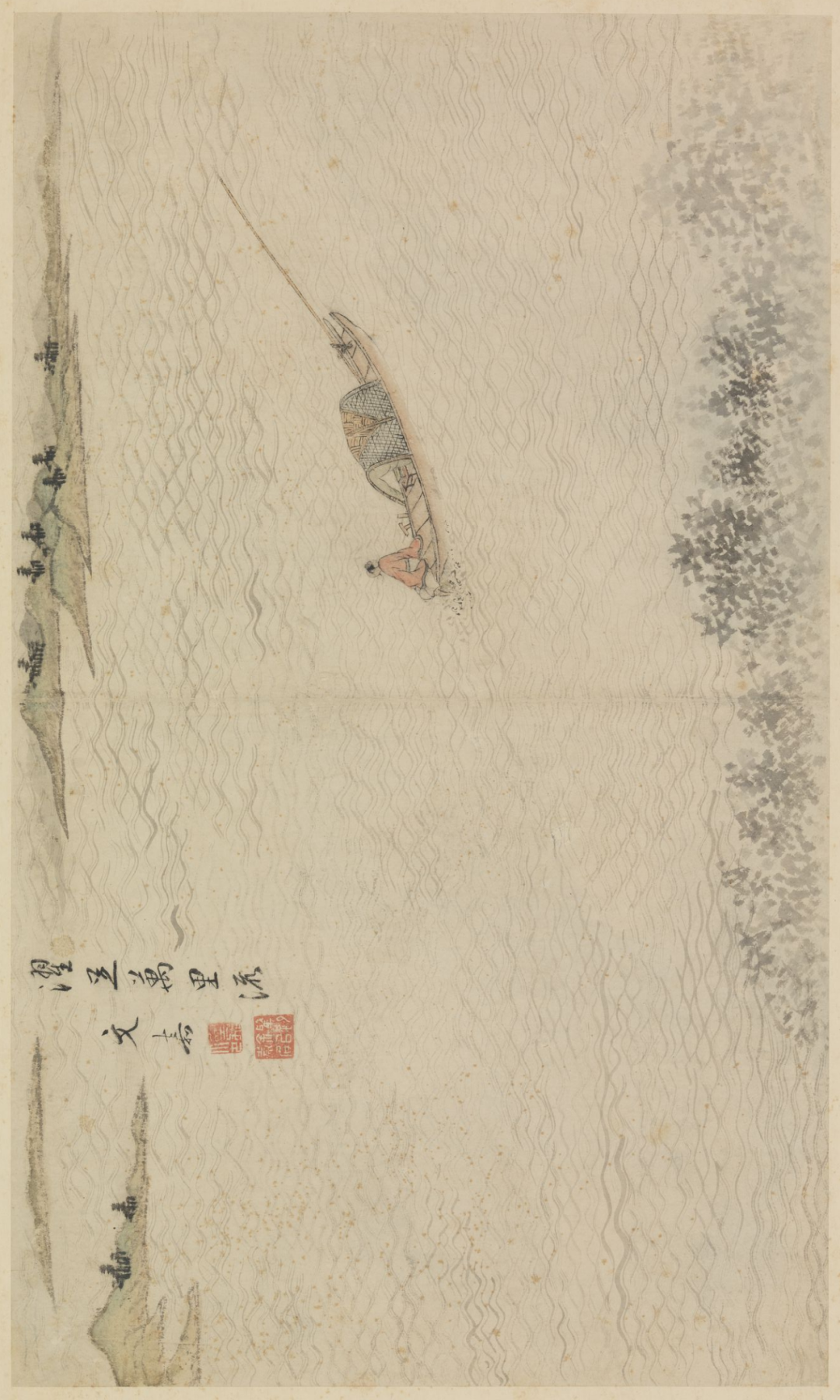

更妙的是诗与画的错位对话。画中题诗常与画面意象形成张力:一幅枯树寒鸦图旁,却题着"春来草自青"的禅语;烟波浩渺的湖面,偏配以"何处是归程"的喟叹。这种诗画之间的疏离感,恰是文人双重困境的写照——他们既无法割舍入世理想,又渴望超脱尘世,在矛盾中寻找精神的平衡点。

文嘉的笔墨里藏着时代的隐喻:那些被刻意淡化的皴擦,是士人对政治高压的消极抵抗;那些欲言又止的题跋,是知识分子在专制下的自我审查。当我们在博物馆凝视这些残卷时,看到的不仅是山水画的演变,更是一个时代文人用艺术构筑的"精神废墟",在残缺中闪烁着比完整更动人的生命光芒。

伍伍策略提示:文章来自网络,不代表本站观点。

沪深京指数

热点资讯